실시간 주요뉴스

-

문화

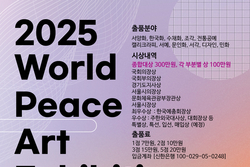

세계평화미술대전 조직위원회, 부산구치소에 K-민화 작품 42점 기증

법왕청신문 이정하 기자 | 세계평화미술대전 조직위원회(이사장 이존영)는 지난 30일 대구지방교정청 산하 부산구치소에 K-민화 미술작품 42점을 기증하며 수용자의 정서 순환과 사회복귀를 돕기 위한 예술 나눔 활동을 이어갔다. 이번 기증은 수용자의 교정교화와 재범 방지에 깊은 관심을 가져온 이존영 이사장의 제안으로 성사되었으며, 기증된 작품들은 구치소 내 전시 공간에 설치되어 수용자와 교정 직원 모두가 감상할 수 있도록 조치될 예정이다. 이존영 이사장은 “예술은 마음을 치유하고, 새로운 삶을 꿈꾸게 하는 힘이 있다”며, “기증한 작품들이 수용자들에게 작은 위로와 안식이 되기를 바란다”고 소감을 밝혔다. 김동현 대구지방교정청장은 “세계평화미술대전 조직위원회는 이미 대구교도소, 포항교도소 등에 작품을 기증하여 수용자의 정서적 안정과 인성 회복에 기여해왔다”며, “이번 기증 또한 교정행정의 따뜻한 동반자가 되어준 뜻깊은 사례로, 깊은 감사와 존경을 전한다”고 말했다. 남준락 부산구치소장은 인사말을 통해 “기증받은 미술작품은 수용자들의 정서순환은 물론, 교정시설 전체의 분위기를 환기하는 데 큰 도움이 될 것”이라며, “작품들은 직원들과 수용자 모두가 자유롭게 감상할 수

-

포토

[사진으로 보는] "카자흐스탄 알마티의 신비의 명소 네 곳"

법왕청신문 이정하 기자 | 카자흐스탄은 유라시아 대륙의 교차점에 위치한 중앙아시아 최대 국가로, 광활한 대지와 수천 년의 역사를 간직한 문화, 그리고 아직 세상에 널리 알려지지 않은 자연 유산이 공존하는 매력적인 여행지다. 그 중심에 자리한 알마티(Almaty)는 ‘사과의 땅’이라는 뜻처럼, 자연과 인간의 조화가 빚어낸 생명력 넘치는 도시다. 한때 수도였던 알마티는 지금도 카자흐스탄의 경제, 문화, 관광 중심지로 손꼽히며, 최근 한국과의 하늘길이 활발해지면서 한국 여행자들의 관심도 크게 높아지고 있다. 톈산의 품에서 만나는 알마티의 네 가지 신비 알마티는 도시 자체도 매력적이지만, 도심에서 불과 수십 킬로미터 벗어나는 것만으로도 전혀 다른 세계가 펼쳐진다. 알마티를 찾는다면 꼭 방문해야 할 대표 명소 네 곳은 다음과 같다. ① 침불락 스키 리조트(Shymbulak) 해발 2,200m에 위치한 이 리조트는 겨울에는 세계적 수준의 설질을 자랑하는 스키 명소로, 여름에는 케이블카와 고산 하이킹으로 인기다. 특히 3,200m 높이의 탈가르 패스에서는 눈앞에 펼쳐진 톈산의 압도적 풍경을 만날 수 있다. ② 카인디 호수(Kaindy Lake) 1911년 지진이 만들어낸

-

인물

SM금거래소골드유, 귀금속 산업과 청소년의 미래를 잇는 다리

법왕청신문 이정하 기자 | 귀금속 전문기업 SM금거래소골드유 박내춘 회장이 지난 12일 재능대학교 유통상품기획과에 장학금 500만 원을 전달했다. 이번 장학금은 6년째 이어지고 있는 가운데 한국주얼리고등학교에도 장학금을 전달 졸업 후 취업과 창업까지 아우르는 다양한 진로를 적극적으로 지원하며, 산·학 협력의 모범사례로 주목받고 있다. 이와 관련해 한국주얼리고등학교 권영환 교장은 “박내춘 대표님의 지속적인 기부는 단순한 재정적 지원을 넘어, 우리 학생들에게 미래에 대한 희망과 책임감을 함께 심어주는 소중한 교육 자산”이라며, “귀금속 산업과 학교가 함께 호흡하며 인재를 양성하는 대표적인 산·학 협력 사례로서 매우 뜻깊다”고 밝혔다. 박내춘 회장은 2021년부터 매년 한국주얼리고등학교에 발전기금을 기탁해오고 있으며, 귀금속 산업계의 리더로서 책임 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 실천하고 있다. 그의 후원은 단순한 재정 지원에 머물지 않고, 산업과 청년 인재의 미래를 함께 설계하는 지속 가능한 산·학 상생의 본보기로 자리매김하고 있다. 특히 박 회장은 종로구 새마을회 회장으로서도 고등학교와 대학교 등 다양한 교육기관에 별도로 장학금을 지급해 오며, 지역사회와 교육계의

-

사회

주한오만대사관, 한국 여행∙관광업체 대상 홍보 포럼 개최

법왕청신문 이정하 기자 | 지난 23일, 주한 오만대사관은 오만 문화관광유산부와 협력하여 한국 여행 및 관광업체를 대상으로 오만 관광 홍보 포럼을 개최했다. 행사는 참석자들에게 오만의 자연과 문화 관광 자원을 소개하고, 상호 경험을 공유함으로써 한국 관광업계가 오만을 매력적인 여행지로 인식하고 이를 관광 상품으로 개발하도록 독려하며, 양국 간 관광 협력 기회를 넓히는 것을 목표로 한다. 이번 포럼은 오만의 ‘비전 2040’의 일환으로 개최되었다. ‘오만 비전 2040’은 관광산업을 석유 수익에 대한 의존도를 줄이는 지속 가능하고 대안적인 국가 수입원으로 육성하는데 중점을 두고 있다. 오만은 이를 통해 중동 지역에서 차별화된 관광지로서의 위상을 강화하고자 한다. 이번 포럼에는 오만 항공 서울사무소를 비롯해 주요 여행 및 관광업체 관계자 약 30명이 참석했으며, 관광업계에 종사하고 있는 여러 관계자들도 함께 자리했다. 포럼은 자카리야 알 사아디 주한 오만 대사의 환영사로 시작되었다. 그는 의미 있는 행사를 개최하게 된 기쁨을 표하며, 참석자들에게 감사를 전했다. 이번 포럼이 양국 국민 간 상호 이해를 증진하고, 특히 관광과 문화 분야를 포함한 다양한 분야에서 오

-

주지

용인특례시 기흥구, 대덕사서 성금 300만원·백미 300포 기탁받아

법왕청신문 이정하 기자 | 용인특례시 기흥구는 하갈동에 위치한 대한불교조계종 대덕사가 부처님오신날을 맞아 지역 내 취약계층을 위한 성금 300만원과 백미(10㎏) 300포(848만 원 상당)를 기탁했다고 8일 밝혔다. 이 성금과 성품은 지난 3일 열린 부처님오신날 법요식에서 어려운 이웃을 돕기 위해 대덕사 신도들이 십시일반 정성을 모아 마련한 것이다. 기탁된 쌀 300포는 기흥구 15개동 행정복지센터로 배분돼 지역 내 취약계층 가구에 전달될 예정이다. 성금 300만원은 경기사회복지공동모금회를 통해 기흥구 이웃돕기 사업 ‘함께하는 따뜻한 행복 나눔’의 재원으로 활용될 계획이다. 대덕사는 소재지인 영덕2동 행정복지센터에도 별도로 성금 300만원을 기탁해 동 단위의 복지 사각지대 해소에도 보탬이 되도록 했다. 대덕사는 지난 2017년 기흥구와 ‘사랑의 쌀 나눔’ 협약을 체결한 이래 매년 3~4차례, 한 번에 100포씩 꾸준한 쌀 기부를 이어오고 있다. 지난해에는 총 650포(약 1708만 원 상당)의 백미와 성금 1000만 원을 기탁하는 등 지역사회와 함께하는 나눔을 실천해 왔다. 탄우 스님은 “경기가 어려워질수록 나눔의 실천이 더욱 절실하다”며 “우리 주변의 홀

-

주지

해운스님의 “人間인간의 本質본질을 찾아서”

법왕청신문 이정하 기자 | 오늘 우리는 “인간의 본질”이라는 주제로 마음의 길을 함께 걸어보고자 합니다. 사람은 무엇으로 사는가? 이 질문은 수천 년 전부터 이어져 온 인류의 깊은 물음입니다. 살을 가진 육신인가, 감정을 느끼는 마음인가, 아니면 생각하는 지성인가? 불교에서는 말합니다. “一切衆生 悉有佛性일체중생 실유불성”, 모든 중생은 다 불성을 지니고 있다. 즉, 인간의 본질은 결코 외모나 재물, 지식에 있지 않고, 바로 그 안에 숨겨진 ‘깨달음의 씨앗’, ‘자비와 지혜의 빛’에 있다는 뜻입니다. 우리는 때로 화를 내고, 질투하고, 욕망에 이끌려 방황합니다. 그러나 그것이 인간의 참된 모습은 아닙니다. 그 모든 험한 파도를 지나 고요한 마음의 바다 아래에는 언제나 맑고 밝은 불성이 숨 쉬고 있습니다. 본질은 감추어져 있지만, 사라지지 않습니다. 구름이 태양을 가릴 수는 있어도, 태양 그 자체를 없앨 수는 없습니다. 그러니 우리가 해야 할 일은 단 하나. 본래의 나를 기억하는 것. 진실한 나, 자비로운 나, 지혜로운 나를 회복하는 것입니다. 그러기 위해 우리는 수행을 합니다. 매일 잠시 눈을 감고 호흡을 바라보며, 거짓된 나를 내려놓고, 참된 나와 다시 마

-

주지

해운스님의 “微慈化苦 愍念群生미자화고 민념군생”

법왕청신문 이정하 기자 | 작은 자비가 고통을 녹이고, 모든 중생을 어루만집니다. 한 줄기 바람이 메마른 들판을 적시듯, 한 방울 이슬이 타는 마음을 식히듯, 작은 자비 하나가 깊은 고통을 녹입니다. 우리는 때로 크고 위대한 것을 꿈꾸지만, 진정한 구제는 작고 부드러운 마음에서 시작됩니다. 따뜻한 말 한마디, 자리를 내어주는 작은 몸짓, 그 미세한 자비가 얼어붙은 인생을 풀어주고, 그 작은 연민이 온 세상의 상처를 어루만집니다. 부처님께서도 말씀하셨습니다. "큰 공덕은 작은 선행에서 싹튼다"고. 미세한 자비는 파도처럼 퍼져, 이 세상의 온갖 고통과 아픔을 녹이는 힘이 됩니다. 愍念群生, 민념군생 모든 중생을 어루만지고, 그 아픔을 함께 느끼는 마음. 이 마음을 일으킬 때, 우리는 부처님과 하나가 됩니다. 오늘, 이 작은 자비를 내 마음에 심어 봅니다. 한 사람의 고통을 가볍게 하고, 한 생명의 눈물을 닦아줄 수 있다면, 그것이 곧 가장 위대한 수행이 됩니다. 작은 자비로 고통을 녹이고, 깊은 연민으로 중생을 품는 삶. 이 길 위에 우리 함께 서기를 발원합니다.

-

주지

일정스님의 "一燈能破 千年之暗일등능파 천년지암"

법왕청신문 이정하 기자 | 등불 하나가 천 년의 어둠을 밝힙니다. 거대한 세상 속, 우리는 때로 깊고 긴 어둠을 마주합니다. 삶의 고단함, 인간 관계의 상처, 미래에 대한 불안, 그 모든 것들이 우리 마음에 그림자를 드리우고, 가끔은 아무리 걸어도 길이 보이지 않는 것만 같습니다. 그러나 부처님께서는 가르치셨습니다. "一燈能破 千年之暗" 작은 등불 하나가 천 년을 이어온 어둠을 단숨에 걷어낸다고. 등불은 크거나 화려할 필요가 없습니다. 맑은 마음, 진실한 자비, 따뜻한 손길 하나면 충분합니다. 부모님의 사랑이, 자녀들의 순수한 웃음이, 형제자매 간의 작은 배려가 그 자체로 등불이 되어 가정이라는 작은 세계를 환히 밝힙니다. 한 가족이 마음을 모으면, 한 사람의 작은 선행이 이어지면, 그 빛은 가정을 넘어 세상으로 퍼져나가고, 끝내 이 세상의 어둠마저 물리칠 수 있습니다. 그러므로 오늘 우리는 다짐해야 합니다. 내 안에 등불을 지피고, 내 가족의 등불을 함께 모아, 더 밝은 하루, 더 따뜻한 세상을 만들어 가겠노라고. 등불은 바람에도 흔들릴 수 있습니다. 하지만 꺼지지 않는 것은 그 안에 담긴 진심 때문입니다. 사랑과 믿음, 이해와 용서로 이어진 가족의 인연은

-

주지

달마도의 정수, 해운 김대현 스님

법왕청신문 이정하 기자 | 부산 용수 달마사의 해운 김대현 스님이 세계불교 초대 법왕 일붕 서경보 존자 예하의 수제자로서 수행과 예술을 겸비한 달마도 화풍의 대가로 인정받아, 대한민국 명인연합회로부터 달마도 부문 대한민국 명인으로 선정됐다. 해운 스님은 30년 이상 달마도에 매진하며, 전통 불화의 엄정한 정신성과 현대적 감각을 결합한 독창적인 달마 화풍을 구축해왔다. 그의 그림 속 달마대사는 단지 한 인물의 초상이 아니라, 수행자 자신의 마음과도 같은 존재이다. 그가 그리는 달마는 때로는 무표정한 듯 고요하나, 그 속엔 날카로운 통찰과 자비심이 스며 있다. 보는 이의 마음을 꿰뚫는 강렬한 눈빛, 거침없는 먹의 흐름, 침묵을 닮은 여백은 마치 화선지 위의 참선과도 같다. 스님의 작품을 마주한 이들은 종종 “그림을 보는 것이 아니라 마음을 마주하는 느낌”이라 말한다. 또한 해운 스님의 달마도는 “행운을 부르는 그림”으로 널리 알려져 있다. 집안에 달마도를 걸면 기운이 맑아지고, 복이 들며, 나쁜 기운이 물러간다는 입소문에 따라 전국 각지의 신도들과 예술 애호가들이 그의 그림을 찾고 있다. 대한민국 명인연합회는 이번 선정 배경에 대해 “해운 스님은 단순히 전통을

-

한국 최초의 한센인 보호마을, 75년 사랑의 기적

법왕청신문 이정하 기자 | 성라자로마을, 한센인을 위한 한국 최초의 구라사업기관으로 75년간의 여정을 걷다. 1950년 6월 2일, 한국전쟁이 발발하기 직전 경기도 광명리 신기촌에 한 작은 요양원이 설립되었다. 이름은 ‘성라자로요양원’. 이는 성경 속 한센병 병자였던 ‘라자로’의 이름을 따 지어진 것이며, 한국 천주교 최초의 구라사업기관으로 무의탁 한센병 환우들의 치료와 자립을 목적으로 출발했다. 이 요양원을 세운 이는 미국 메리놀 외방선교회(M.M.)의 조지 M. 캐롤 몬시뇰. 그는 한국 사회에 소외된 이들을 위한 보금자리를 마련하고자 했고, 전쟁과 가난, 차별 속에서 버려졌던 800여 명의 한센인들이 그의 뜻에 따라 모여들었다. 이듬해 1951년, 마을은 현재의 경기도 안성시 보개면 오전리로 자리를 옮기며 본격적인 복지마을로서의 기반을 다지기 시작했다. 그리고 1952년, 한 젊은 사제가 이 마을의 역사에 전환점을 가져온다. 이경재 알렉산델 신부(초대 원장)는 성라자로마을에서 30여 년을 헌신하며 한센인의 치료와 인권 회복, 자립 지원에 평생을 바쳤다. 그는 “마음이 먼저 치유되어야 몸이 낫는다”는 철학으로 의료·교육·신앙·문화 전반에 걸친 돌봄 시스템을

-

부처님오신날 축시"曇華總師 담화총사 作"

법왕청신문 이존영 기자 부처님오신날 축시"曇華總師 담화총사 作" 今此佳辰 如來降誕금차가신 여래강탄 오늘은 여래께서 자비의 빛으로 이 세상에 오신 날. 어둠 깊은 세상에 자비의 등불 하나 켜지니, 그 빛 따라 모든 생명에 희망이 스며듭니다. 세속의 고해에서 헤매던 중생들이 그 손길 하나에 안식을 얻고 그 미소 하나에 눈물을 씻습니다. 부처님, 이 작은 몸과 마음으로 어떻게 그 큰 은혜를 다 갚으리이까. 다만 오늘, 이 연등을 올리며 서원합니다. 고요히 피는 연꽃처럼 성냄 없이 살겠습니다. 자비를 삶의 등불로 삼아 가는 길마다 빛이 되겠습니다. 무명 속에서도 지혜로 깨어 있고, 혼탁한 세상 속에서도 맑은 향기 머금겠습니다. 불기 이천오백육십구년, 오늘, 이 봉축의 등불 아래 우리는 다시 태어납니다. 연꽃처럼 맑고, 달빛처럼 고요히, 부처님 따라 자비의 길을 걷겠습니다. 나무 석가모니불 나무 석가모니불 나무 시아본사 석가모니불

-

역사가 숨 쉬는 도량, 벽사초불정사

법왕청신문 장규호 기자 | 청주에 위치한 벽사초불정사僻邪招佛精舍가 단순한 불교사찰을 넘어, 민족의 기억과 세계 평화를 품은 복합문화성지로 새롭게 부상하고 있다. 이곳은 북관대첩비 복제비, 세계불교 초대법왕 일붕 서경보 존자 기념관, 6·25 사진전, 고승 유작 및 미술작품, 세계 외교사진 전시까지 총망라된 공간으로 조성 중이다. 이 대역사의 중심에는 담화 이존영 이사장(북관대첩비 민족운동중앙회 이사장, 외교저널 발행인)이 있다. 철창 속 100년, 다시 국민 앞에 선 북관대첩비 북관대첩비北關大捷碑는 1592년 임진왜란 당시, 정문부 장군이 함경도에서 일본군 1만여 명을 격퇴한 ‘북관대첩’을 기념하여 1707년(숙종 34년) 세워진 것이다. 하지만 이 비는 1905년, 러·일 전쟁 당시 일본군 제2사단장 이케다 마시스케에 의해 강탈돼, 도쿄 야스쿠니신사 구석 철창 속에 1톤의 돌을 얹은 채 방치되는 수난을 겪었다. 이후 국제 불교계와 민족운동가, 문화유산 전문가들의 공동 노력, 그리고 담화 이존영 이사장의 외교적 설득과 협의를 통해, 2005년 비석은 반환되어 2006년 북한 길주군 본래의 자리에 복원되었고, 현재는 조선민주주의인민공화국 국보 제193호로 지정

![[사진으로 보는] "카자흐스탄 알마티의 신비의 명소 네 곳"](http://www.wbstf.co.kr/data/cache/public/photos/20250622/art_17487533964921_d49102_789x444_c0.jpg)